原标题:情绪、实务与督导:一个“不安联盟”

编者按

自社会工作成为一门专业和学科以来,关于社会工作专业性的探讨从未中断。一些人认为社工在实务过程中的情感反应是有违社工的专业性的;但也有人认为社工是一门“用生命影响生命的专业”,因此不可避免的带有情感的选择和介入。在开展社会工作实务的过程中,社工情感应如何自处呢?我们是应该按照理性主义所倡导的去情感化的方式“按部就班”地运用专业技巧开展工作呢,还是应该将社工的情感纳入到实务过程中呢?而社工督导又在这一问题的解决中发挥着怎样的作用呢?本文将对上述问题进行探讨。

本文是学者Richard Ingram于2016年在Journal of Social Work Practice杂志上发表的题为Emotions, social work practice and supervision: anuneasy alliance?的一篇文章。本文考察了情绪在社会工作实践中的地位。作者探讨了情绪和理性决策之间的张力,并且认为他们的关系是兼容的。本文开创了一种 “情绪智力”的社工督导模型,以支持这种将情绪与理性决策相结合的这一实践愿景。

引言

情绪在社会工作实务中的作用是无可非议的。Munro(2011)强调了社会工作关系的中心地位,并认识到社会工作者在与服务对象建立积极关系时,识别自己的情绪反应和服务对象情绪是非常重要的。但随着专业主义的盛行,我们越来越少谈及情绪在社会工作实践中的作用。Munro(2011)认识到,程序性主义实践方法与倡导社会工作者在实践和决策过程中应有更大的自主权的主张存在紧张关系。Hennessey(2011)认为,如果社工将自身的情绪与实务工作分离,那么这样的实务工作在实质上是与服务对象分离的。本文将探讨社会工作中的情绪产生、情绪使用、情绪抑制和去情绪化问题,进而发展出一个情绪包容性的督导模型。

情绪与情绪智力

本文旨在探讨社会工作中的情绪元素对社会工作实务的重要影响。情绪智力的概念强调积极主动地认识和使用社会工作关系中的情绪。除了这种“有意”的情绪外,我还将注意到那些无意识的情绪和被压抑的情绪(Jopling,2000; Ferguson,2005)。情绪智力(emotional intelligence)是个人识别,理解和管理他们在互动和经历中所产生的情绪的能力(Goleman,1995)。类似地,Mayer也提出情绪智力指的是个体了解不同情境下的情绪反应以及他们对其情绪反应进行管理的能力(Mayer,1990)。他们认为,这种意识和控制的平衡能使个人做出更适当和自信的决定。除了这种对自我情绪的调节和察觉之外,他们还认为识别他人的情绪反应是情绪智力的一个关键方面。这些能力又与一个人的同感能力和沟通能力相关。Ingram(2012)探索了上述与情绪智力相关的品质以及社工建立和维持与服务对象在社会工作中的积极关系的能力之间的关系。Ingram(2012)的核心观点是:情绪上的协调和同感是社工与案主建立一种开放、信任关系的基础,这也被服务对象认为是社工所应具备的必备素质(Harding&Beresford,1996 )。

为了更清楚地理解情绪智力的概念,我们必须对“情绪”这一专业术语进行界定,以便更清楚地说明情绪智力的含义。Lazarus and Lazarus(1994, p. 151)指出,情绪是一种个人生活剧,这与我们在某次经历中的目标是否达成以及我们对自己和我们所生活的世界的信念有关。情绪是从生活经历中所表现出来的个人意义或意义的评价中产生的。当一个人察觉到他们所渴望的目标实现或被折衷时,情绪就会产生。而情绪反应将取决于我们如何评估当时的情境对我们自身的感知目标的潜在影响。Goleman(1995)回应了这种面向目标的情绪观点,他在目标获得与情绪意识和调节之间建立了明确的联系。纯粹关注目标,会存在忽视关键流程的风险。 例如,如果社会工作者在与案主的初始家访时迟到了,那么延迟的过程就会引起情绪反应而不是家庭访问的目标。这说明当经历情绪反应时,可能存在隐式和显式变量。

戴维森(Davidson,1994)指出,情绪反应(emotional responses)发生在情绪的背景下。他认为情绪是对当前事件的适应性反应,而情绪(moods)是更长期的认知状态。有人认为情绪会影响我们对事件的评价,并决定我们看待事务时可能关注到的方面。

情绪与决策:探索二者的关系

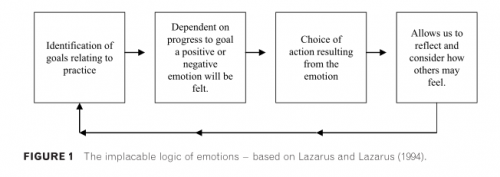

情绪在社工实务中所扮演的角色以及对社工实务的影响是一个有争议的议题,理性与情绪之间的关系经常被形容为一个“不安联盟”。Lazarus 和 Lazarus提出了“情绪的‘无情’逻辑”模式,这个模型说明了将理性与情绪契合起来的步骤,下图展示了这一模式的循环过程,并将“情绪智力”这一概念与社工实务很好地进行了结合。

上图说明了,事件、与事件有关的情绪以及决策的过程之间有一定的关系。如果我们接受了理性主义,那么,我们选择的情绪回应方式也将是理性的。通过这个模式,作者认为以目标为导向能够显示出个人的需求与信念。另外,如果个体参与了这一过程,他们的理解力以及情绪反应能够帮助其更好的理解他人的感受。所以,这一模型依托的“情绪智力”概念,是依据“选择”、“规则”、“同感”等概念建立起来的。

社会工作者所作的决定与所习得的情绪有关,而这种情绪是处理复杂信息和情景的先决条件,这也是社会工作者的必备条件。这种情绪信息的流动被认为是社会工作者应该具备的极为重要和极具价值的素质(Munro,2011)。Morrison (2007)认为我们的情绪来源于实务中我们对情境的评估。因此,情绪回应的本身就是一个思维过程,Lazarus and Lazarus (1994)认为:如果情绪从我们的自我概念和自我身份中产生,那么情绪不能脱离思考而存在。他强调情绪能够增加行动的选择性,虽然这些可被选择的行动有时可能是不合理的,但这也是认知过程的产物。Goleman (1995)也提出,如果个体缺乏情绪智力,那么他在面临价值选择的时候就会很困难,转而导致很难做出决定。简言之,情绪的使用能够澄清判断而非混淆判断。如果社会工作者认为,他们的服务对象将同感和真诚作为衡量其工作的关键因素,那么社会工作者也会开始使用积极的情绪开展工作。Averill (1994)认为,如果我们相信情绪是有其独特功能的,那么对情绪的抑制或规避会导致功能失调。Hennessey (2011)将情绪归为与理论和技巧相并列的一个部分,并认为这三个要素(理论、技巧、情绪)之间存在互动。例如,在社工实务中应用哪种理论模式,或优先使用哪种理论模式,会受到对当前情景和自身知识所带来的情绪反应的影响。Myers (2008)也认同上述观点,并认为社工的情绪与价值会影响我们在社工“诊断”过程中的选择。

专业主义与程序主义

当考虑到社会工作专业性的问题时,情绪认知与理性决策之间的关系将变得更为复杂。一直以来,社会工作以各种方式证明了其自身是一门专业。其中一个因素就是社会工作的基础知识有别于其他学科(Dominelli,2009)。Munro (2011)认为社会工作需要察觉组织与个人的社会工作语境,以真正实现社会工作的专业性。

有人认为,社会工作作为一种专业而产生要追溯到理性社会工作运动。理性社会工作运动出现在20世纪60年代末,这一运动认为社会工作不应被视为一种专业,这是由于社会工作被视为一种政治活动,并且社会工作关注的焦点应该是挑战侵犯服务对象的社会结构和社会系统(Bailey & Brake, 1976)。社会工作专业化被认为是对“精英和家长式作风”社会工作的一种反映。激进的社会工作所带来的一个持续后果是反歧视运动的出现(Pease & Fook, 1999)和对社工心理因素的考虑。

关于这场社会工作专业性的历史争辩的重要内容之一就是社会工作实务中关系的存在。Changing Lives document (2006)将社会工作专业对充实的知识储备、明确的专业价值、强调与服务对象的合作、以及广泛的跨学科配合等需求进行了整合。随着着社会工作资格注册的发展和社工责任与义务的不断明确,以及关系型社会工作的发展,社会工作的专业性最终被人认可。

Myers (2008)注意到,“非情绪”的社会工作方法可能会被人们想当然的认为在于服务对象进行互动或对服务对象进行评估的时候不能带有自己的判断,Myers反对了这种观点。Myers反思了完全非评判的社会工作是否可行,以及承认情绪与价值观的存在是否能够达到非评判的效果。例如, NSPCC (2008)认为社会工作者的角色是关注服务对象的优势,并且采用积极的方法开展工作。但是上述那种避免情绪反应的工作方法会成为儿童保护工作的障碍。

Mattison (2000)认为社会工作越来越强调“行为修正”的功能。这不可避免的导致社工寻找固化的工作程序和指导,以确保他们的实务是“正确”的。Munro (2011)和Howarth (2007)都反对程序主义的工作方法,其论据在于,无论程序有多完备,程序在实践中的运用最终都是由社会工作者主观选择和决定的。仅将社工的实务比作“修正”是一种非常肤浅的认识。Howarth呼吁在社会工作实务分的过程中要恢复社会工作的专业领域。社会工作的程序和程序的实际使用中间可能存在解释上的差异,在这个差异中,社会工作者将其价值、情绪、经验、知识与语境与其做出的决定联系在一起。Holland (1999)发现,社会工作者更倾向于作一个“中立者”,并且能够用量化的科学方法去解释他们在实务中所做出的决策。如果我们承认情绪与价值观会对决策造成影响,那么情绪察觉与情绪理解就理所应该的成为这一工作方法的一方面。Barlow and Hall (2007)发现,当社会工作专业学生发现他们的外在行为与内在感受存在差异时,他们会觉得焦虑不安,这一结论对社会工作者也适用。

情绪的督导与探究

我们应将情绪智力纳入到社会工作的实务和决策中,并探索社工实务过程中无意识的情绪驱动与回应。督导是社会工作者的一项重要支持,督导为社工提供了一个平台,在这个平台上,社工可以与其他同事(通常是一位资深同事)共同反思其实务的过程。England (1986)强调了督导的重要性,他认为社会工作者应该深入分析其实务过程,并清楚其自身的感觉与他人的感觉,这个督导的过程与情绪理解有关,并且应将其置于督导关系中进行考虑。

Hawkins 和 Shohet描述了社会工作督导关系中的情绪因素:督导的角色不仅仅是为社工排忧解难,更是通过督导关系而为社会工作者提供一个安全的的环境,使社工可以表达他们的情绪顾虑,并从中学习。督导可以使社工在实务工作结束后进行反思,以至于不让其所有的情绪反应内化,这是非常重要的。研究发现督导的作用不仅仅是治疗和支持,还是一个让社工讨论实务中的情绪反应的平台。

督导的伙伴模式与督导工具

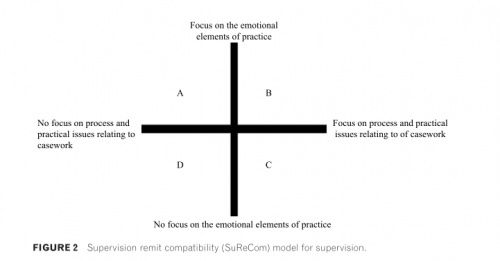

Jindal-Snape和Ingram(2012)为国际博士生建立了一个督导模式,使督导双方能够澄清预期督导关系的平衡和性质,进而对其进行调整和修改。作者把这个模型作为一个起点,将其在社会工作督导的背景下进一步发展,并特别关注情绪的表达在其中的作用。

Jindal-Snape和Ingram(2012)为国际博士生建立了一个督导模式,使督导双方能够澄清预期督导关系的平衡和性质,进而对其进行调整和修改。作者把这个模型作为一个起点,将其在社会工作督导的背景下进一步发展,并特别关注情绪的表达在其中的作用。

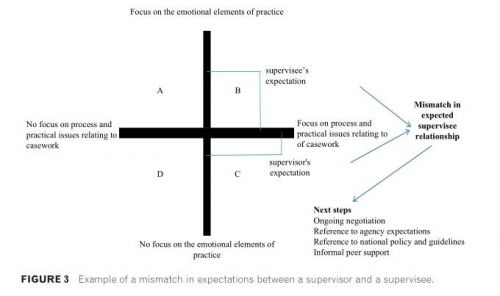

上图通过督导与被督导者在期望上的不同,进一步说明了这个模型的潜在用途。从上图可以清楚地看出,被督导者寻求情绪和心理因素的整合,而督导者更倾向于实践因素。督导者情绪方面的缺乏不及他们对实践元素的热情。它生动地反映了本文的核心——情感、实务与督导的“不安联盟”,即实务中的理性元素与实务中社会工作者的情绪反应(有意识和无意识)之间的关系。该模型需要督导关系的参与者明确督导的内容和焦点,这要求我们从一个更广阔的视野看待这种不易达到的平衡,其目的是减少社工实务中情绪性与程序性这两方面的分裂。

结论:认识和管理“不安联盟”

在本文中,作者考虑了情绪在社会工作实践和督导中的复杂地位。如果我们认为情绪与社会工作决策有着不可分割的联系,那么我们应建立一个包含情绪因素的社会工作实务概念——关系型社会工作。作者认为,通过督导的文化转移作用,可以缩小技术实务模式和关系型实务模式之间的差异和分歧。本文所提出的督导关系,力图把社工实务中的情绪因素放在实务的核心位置,而不是让情绪被边缘化。(文献整理:姜山)

文献来源:

Richard Ingram (2013) Emotions, social work practice and

supervision: an uneasy alliance?. Journal of Social Work Practice, 27:1, 5-19.

已有0人发表了评论